Gesundheitskompetenzen für die Schule

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der zunehmenden Bedeutung von Gesundheitskompetenzen im Bildungskontext. Dazu ist es sinnvoll und notwendig, die Herkunft und Begrifflichkeiten zu klären, die aktuelle Gesundheitssituation im Zusammenhang mit der Bildung zu erläutern und mögliche Umsetzungsstrategien auf der Basis der Konzepte der Positiven Psychologie zu präsentieren.

HERKUNFT UND BEGRIFFLICHKEITEN

Gesundheitskompetenz (health literacy)

Die gesundheitspolitische Strategie des Bundesrates 2020–2030 «Gesundheit2030» stützt sich auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (engl. Sustainable Development Goals, SDGs) und gibt den Handlungsrahmen der Gesundheitspolitik mit den zu priorisierenden Zielen zur Stärkung des schweizerischen Gesundheitswesens vor. Das zweite der insgesamt acht Ziele der Strategie ist die Stärkung der Gesundheitskompetenz der Schweizer Wohnbevölkerung, die sich auf die Bereiche Krankheitsbewältigung, Prävention und Gesundheitsförderung bezieht. Das Konzept und dessen Bedeutung beginnen dadurch vermehrt zu einem wichtigen Bestandteil politischer, gesellschaftlicher und akademischer Agenden zu werden. Das gemeinsame Fundament dieser Agenden betrifft die Frage, wie Gesundheitskompetenz zur Befähigung (engl. Empowerment) von Menschen (d. h. Einzelpersonen und Kollektiven, wie Familien, Gemeinschaften, Gruppen und Bevölkerungen) im Umgang mit ihrer Gesundheit und damit zu einer Gesellschaft des Wohlbefindens beitragen kann.

Eine Kurzdefinition von «Gesundheitskompetenz» könnte lauten:

Gesundheitskompetenz ist eine zentrale Determinante der Gesundheit und unerlässlich um mit Gesundheitsinformationen umzuehen, sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden, die richtige Pflege zu erhalten und die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden anderer zu managen.

Das Zentrum für Gesundheitskompetenz Careum definiert den Begriff noch etwas detaillierter als die Fähigkeit, gesundheitsbezogene Informationen zu finden, zu verstehen, zu bewerten und anzuwenden. Dies umfasst:

- Funktionale Gesundheitskompetenz: Grundlegende Fertigkeiten wie das Lesen, Verstehen und Anwenden von Gesundheitsinformationen, beispielsweise das Befolgen von gesundheitsfördernden Verhaltensweisen.

- Interaktive Gesundheitskompetenz: Die aktive Suche nach Informationen und der Austausch mit anderen, um das eigene Wissen zu erweitern, Entscheidungen zu treffen und die Selbstwirksamkeit zu erhöhen.

- Kritische Gesundheitskompetenz: Die Fähigkeit, Informationen kritisch zu hinterfragen, um zwischen verlässlichen und irreführenden Quellen zu unterscheiden und fundierte, hilfreiche Entscheidungen zu treffen.

Zusammengefasst: FINDEN, VERSTEHEN, BEWERTEN und ANWENDEN.

Zusammenhang Lebenskompetenz und Gesundheitskompetenz

Lebenskompetenzen umfassen soziale und psychologische Fähigkeiten, die es Menschen ermöglichen, mit den Herausforderungen und Schwierigkeiten des täglichen Lebens zurechtzukommen. Sie wurden von der WHO entsprechend als Fähigkeit zu adaptivem und positivem Verhalten definiert, die es Einzelpersonen ermöglicht, die Anforderungen und Herausforderungen des täglichen Lebens effektiv zu bewältigen. Angesichts der unsicheren Zukunft und der zunehmenden transformativen Ökosysteme haben neuere Konzepte den Begriff zu «Zukunftskompetenzen» erweitert. Zukunftskompetenzen befähigen Menschen, nicht nur flexibel auf jegliche potenzielle zukünftige Entwicklung zu reagieren, sondern die Zukunft auch proaktiv zu gestalten. Ähnlich erhöht Gesundheitskompetenz die Kapazität, mit der eigenen Gesundheit und dem eigenen Wohlbefinden sowie jener der Gesellschaft und der Umwelt proaktiv umzugehen.

Somit kann Gesundheitskompetenz als zentrale Lebens- und Zukunftskompetenz betrachtet werden.

Als solche ist Gesundheitskompetenz sowohl Mittel für als auch Ergebnis von Sozialisations- und Bildungsprozessen. Ihre Entwicklung und Anwendung verändern sich im Lebensverlauf von Menschen ständig und werden durch entsprechende Prozesse, Praktiken, Strukturen und Strategien unterstützt.

Deshalb sollte die Stärkung der Gesundheitskompetenz und die Berücksichtigung der jeweiligen Kontexte zentraler Bestandteil der Aufgaben von Bildungs- und sozialen Institutionen sein, um Menschen zu befähigen, proaktiv mit gesundheitsbezogenen Informationen und Dienstleistungen umzugehen, damit sie sich um ihre aktuelle und zukünftige Gesundheit und ihr Wohlbefinden kümmern und diese gestalten können.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert zehn zentrale Lebenskompetenzen:

- Selbstwahrnehmung: Die Fähigkeit, die eigenen Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen zu erkennen, was die Grundlage für emotionale Intelligenz und Selbstregulation bildet.

- Empathie: Das Verständnis für die Gefühle und Perspektiven anderer, das eine wesentliche Voraussetzung für soziale Interaktionen und Konfliktlösungen ist.

- Kritisches Denken: Die Fähigkeit, Informationen kritisch zu hinterfragen, um fundierte Entscheidungen zu treffen, besonders in einer zunehmend komplexen Informationswelt.

- Kreatives Denken: Die Entwicklung innovativer Lösungen für Probleme und die Förderung von Flexibilität im Denken.

- Entscheidungsfindung: Das Abwägen von Möglichkeiten und Konsequenzen, um die beste Handlungsalternative auszuwählen.

- Problemlösung: Der systematische Ansatz zur Analyse und Bewältigung von Herausforderungen, der Stress reduziert und effektive Ergebnisse liefert.

- Effektive Kommunikation: Die Fähigkeit, Ideen und Gefühle klar und respektvoll auszudrücken, um Missverständnisse zu vermeiden.

- Zwischenmenschliche Beziehungen: Der Aufbau und die Pflege positiver Beziehungen, die soziale Unterstützung und Zusammenarbeit erleichtern.

- Gefühlsbewältigung: Der konstruktive Umgang mit Emotionen, um stressige Situationen zu meistern.

- Stressbewältigung: Strategien zur Reduktion von Stress und Belastungen, die langfristig das Wohlbefinden fördern.

AKTUELLE GESUNDHEITSSITUATION

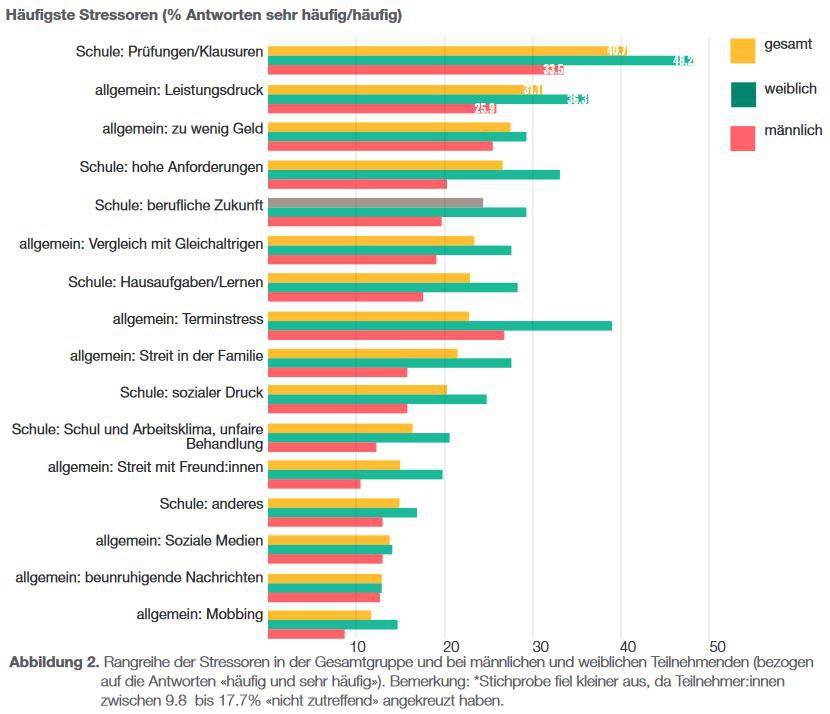

Die Grafik aus der neuesten Jugendstudie der Pro Juventute und der Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (2024) unterstreicht eindrucksvoll, wie sehr die Schule – in unterschiedlichen Dimensionen – als Stressfaktor für Kinder und Jugendliche wahrgenommen wird. Daraus wird deutlich, dass den Schulen künftig eine besondere Aufgabe zukommt, Gesundheits- und Lebenskompetenzen im Unterricht zu implementieren und Heranwachsende in den vulnerablen Phasen ihrer Entwicklung professionell und systematisch zu unterstützen. Des Weiteren fordern diese evidenzbasierten Daten das Bildungswesen auf, die Schule zu einem Lebensraum umzugestalten, der von schulischem Wohlbefinden geprägt ist. Indem Lehrpersonen ihre Vorbildfunktion einer selbstwirksamen, gesunden und zuversichtlichen Alltagsgestaltung wahrnehmen, werden sie zu Multiplikatoren für das Lernen und Umsetzen von positiven Lebenskompetenzen. Das Aufzeigen von stärkenden Wegen mit einem positiven Mindset sowie das Bilden und Kultivieren von vertrauensvollen Beziehungen zu sich selbst und anderen sind dabei Schlüsselkompetenzen.

POSITIVE HEALTH LITERACY IM BILDUNGSWESEN ALS ANTWORT

Positive Health Literacy im Bildungskontext erweitert und komplettiert die herkömmliche Gesundheitskompetenz mit essenziellen Aspekten aus der Positiven Psychologie, um Wohlbefinden, Selbstwirksamkeit und Potenzialentfaltung zu fördern. Lehrpersonen haben dabei eine entscheidende Vorbildfunktion, indem sie diese Kompetenzen kennen und vorleben, denn Nachahmen gehört nach wie vor zu den wirkungsvollsten Lernmethoden. Gleichzeitig hat das Wissen um die Faktoren zur Folge, dass ihre eigene Resilienz gefördert wird, um die beruflichen Herausforderungen im Bildungswesen bewältigen zu können.

Gesundheit darf aber längst nicht mehr nur isoliert gedacht werden, sondern ebenso universell und planetarisch. Die Art und Weise, wie wir leben, Entscheidungen, die wir treffen, beeinflussen sowohl das eigene Wohlbefinden, das universelle und das des Planeten Erde. Die Förderung von Gesundheitskompetenzen bei Lehrpersonen ermöglicht folglich nicht nur die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler in ihrem individuellen Wohlbefinden, sondern auch die Sensibilisierung für einen solidarischen, nachhaltigen Lebensstil. Um für eine gesunde Zukunft einzutreten, ist es deshalb unumgänglich, die Zusammenhänge zwischen menschlichem Verhalten und Einfluss auf die Umwelt zu verstehen. Die Schule bietet dazu ein geeignetes Umfeld, präventiv einzugreifen und dieses Bewusstsein zu schärfen, um chronische Krankheiten, psychische Erkrankungen und Klimaveränderungen einzudämmen und einen Weg einzuschlagen, der eine Balance zwischen Mensch und Natur anstrebt.

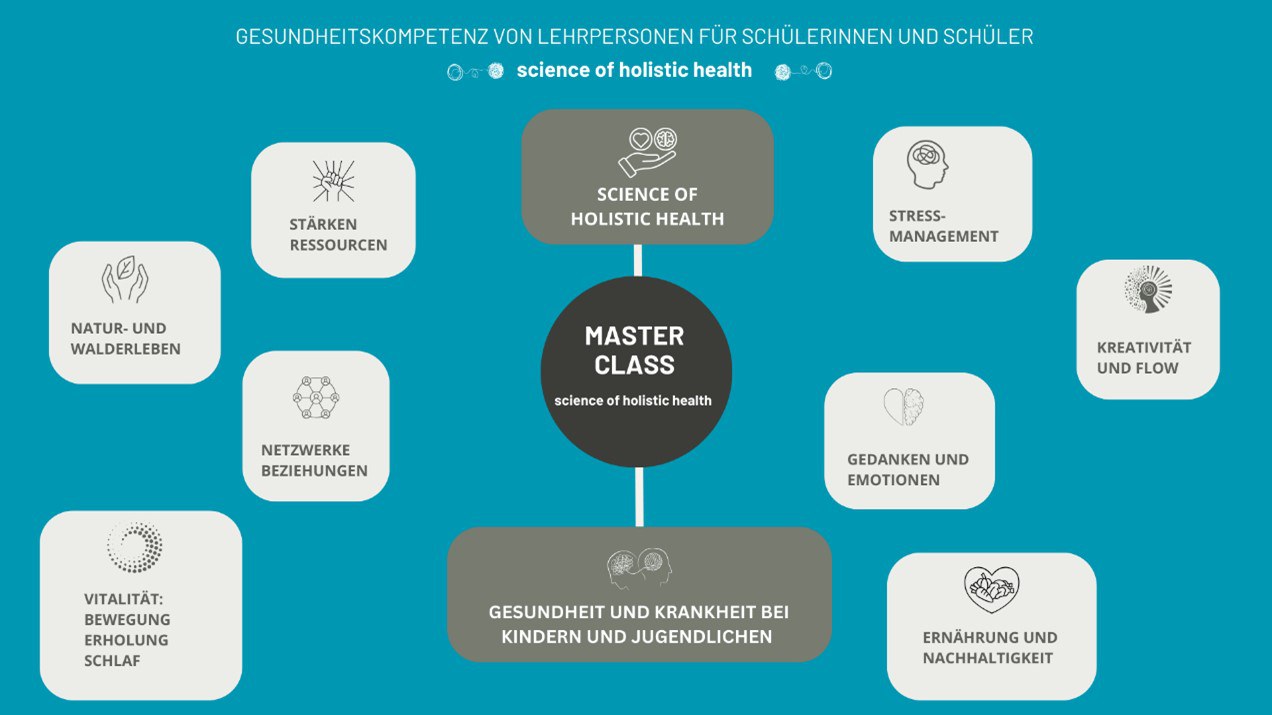

Positive Health Literacy basiert auf einem integrativen, salutogenen Ansatz, betrachtet Gesundheit als dynamischen Prozess und umfasst aufgrund obig erwähnter Fakten folgende Aspekte:

Stärken und Ressourcen

Identifikation und Nutzung persönlicher Stärken, um in einer Tätigkeit aufzugehen, Flow zu erfahren und das eigene Potenzial zu entfalten

Netzwerke und Beziehungen

Mit Diversitätskompetenz und Empathie tragfähige Beziehungen aufbauen und dadurch Vielfalt erfahren und Inklusion ermöglichen

Vitalität: Bewegung, Erholung, Schlaf

Bedeutung von ausreichender Bewegung, Regeneration und Schlaf für Hirngesundheit und Lernen

Stressmanagement

Erkennung und Umgang mit Stressquellen im Alltag sowie Entwicklung von Selbstmanagementtools für Handlungsfähigkeit und Gestaltungskraft

Gedanken und Emotionen

Nutzen von positiven Gedanken und Gefühlen kennen sowie die Verbindung zwischen Gedanken, Gefühlen und Handlungen verstehen für die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls

Ernährung und Nachhaltigkeit

Verknüpfung von gesunder Ernährung und Essritualen mit nachhaltigem Verhalten sozialer Teilhabe kennen

Natur- und Walderleben

Positive Effekte von Aufenthalten in der Natur auf Stressreduktion, Konzentration und Festigung von Wissen durch multisensorische Wahrnehmung

Gesundheit und Krankheit bei Kindern und Jugendlichen

Grundlagen zu häufigen gesundheitlichen Belastungen bei jungen Menschen sowie präventive Massnahmen erlangen

ZUSAMMENFASSUNG

Gesundheitskompetenzen und Lebenskompetenzen sind essenziell für die Entwicklung von Heranwachsenden und die berufliche Praxis von Lehrpersonen. Positive Health Literacy erweitert diesen Ansatz um stärkenorientierte und ressourcenfokussierte Aspekte. Durch die Vorbildfunktion und gezielte Einbettung in den Unterricht können Lehrpersonen einen bedeutenden Beitrag zur Gesundheitsförderung leisten. Langfristig profitieren sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrpersonen von diesen Kompetenzen. Darüber hinaus wird dadurch für universelles und planetares Wohlbefinden sensibilisiert. Schlussendlich besteht und entsteht Gesundheit durch das Kultivieren von drei nachhaltigen Beziehungen: Die Beziehung zu sich selbst, zum sozialen Umfeld und zur Umwelt.

*Béatrice Kuster hat einen Master in Positiver Psychologie & Coaching und forscht zu Positive Education und ist als freiberufliche Dozentin für Positive Psychologie und Gesundheitspsychologie an verschiedenen Hochschulen tätig. Zusätzlich arbeitet sie als psychosoziale Beraterin an einem Gymnasium. Darüber hinaus begleitet sie in eigener Praxis Menschen auf dem Weg zu Gesundheit, Resilienz und Selbstwirksamkeit.

Quellen

- WHO (1997). Life Skills Education for Children and Adolescents in Schools.

- Careum (2020). Gesundheitskompetenz in der Schweiz.

- Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being.

- Nutbeam, D. (2000). Health Literacy as a Public Health Goal: A Challenge for Contemporary Health Education and Communication Strategies into the 21st Century.

- Bandura, A. (1977). Social Learning Theory.