Zehntelnoten? Eine kritische Entgegnung

Die Fachgruppe Mathematik hat einen Beitrag auf www.schulinfozug.ch zum Thema Zehntelnoten kritisch betrachtet und eine Entgegnung verfasst. Wo Denise Buxtorf Otter in ihrem Beitrag Informationsverlust sah, sieht die Fachgruppe Mathematik Scheinmessbarkeit.

Von der Fachgruppe Mathematik

In ihrem Beitrag vom Dezember 2024 erwähnt Denise Buxtorf Otter, dass an den Volksschulen des Kantons Zug aktuell eine uneinheitliche Praxis bei der Notenvergabe mit Zehntel-, Viertel- oder Halbnoten bestehe. Dies führe zu Inkonsistenzen und potenziellem Informationsverlust. Da die kantonalen Vorgaben nur die Zeugnisnoten regeln würden, fehlen Verbindlichkeiten für die Bewertung einzelner Prüfungen. Befürworter gröberer Notenschritte argumentierten mit Scheingenauigkeit, würden jedoch die höhere Aussagekraft präziser Bewertung, insbesondere bei standardisierten Tests mit eindeutigen Lösungen verkennen. Zehntelnoten würden eine differenziertere Abbildung individueller Leistungen ermöglichen, was Fairness, Transparenz und Nachvollziehbarkeit in den Lernprozessen stärke. Eine einheitliche, feinere Notenskala biete eine Vergleichbarkeit schulischer Leistungen – auch bei Lehrer- oder Schulwechseln – und ermögliche den Lehrpersonen eher eine konsistente Notenvergabe. Zudem biete dies mehr Rechtssicherheit und reduziere subjektive Willkür, ohne den pädagogischen Handlungsspielraum einzuschränken. Insgesamt würde eine verbindliche Regelung der Notenskala die Qualität und Glaubwürdigkeit der Leistungsbewertung erhöhen.

Die Fachgruppe Mathematik betrachtet diesen Artikel aus fachdidaktischer und pädagogischer Perspektive. Der genannte Anspruch führt aus unserer Sicht in eine falsche Richtung. Er verkennt zentrale Erkenntnisse der aktuellen didaktischen Forschung, der pädagogischen Diagnostik sowie der empirischen Bildungsforschung und unterläuft damit grundlegende Ziele des Lehrplans 21. Die im Artikel von der Autorin angestrebte Vergleichbarkeit durch Prüfungsnormen erzeugt zwar auf den ersten Blick eine «formale» Gerechtigkeit, doch verhindert sie eine didaktisch sinnvolle und entwicklungsorientierte Beurteilung fachlicher Kompetenzen. Deren Messung entlang curricularer Kriterien muss über verschiedenartige Beurteilungsanlässe erfolgen, nicht nur über klassische Prüfungen. Ein pädagogisch geprägter Leistungsbegriff berücksichtigt sowohl produkt- als auch prozessorientierte Beurteilungsanlässe. Dazu sind prozessbezogene, reflexive und kooperative Bewertungsformen notwendig, um Bildung in einem umfassenden Sinn zu verwirklichen – auch wenn diese Formen komplexer, differenzierter und weniger „vergleichbar“ erscheinen mögen (vgl. auch Sasdi & Wälti, 2021, Lernprozesse erfassen – fördern – bewerten, Umsetzungshilfen zum Lehrplan 21 der Lehrplan- und Lehrmittelkommission des Kantons Bern).

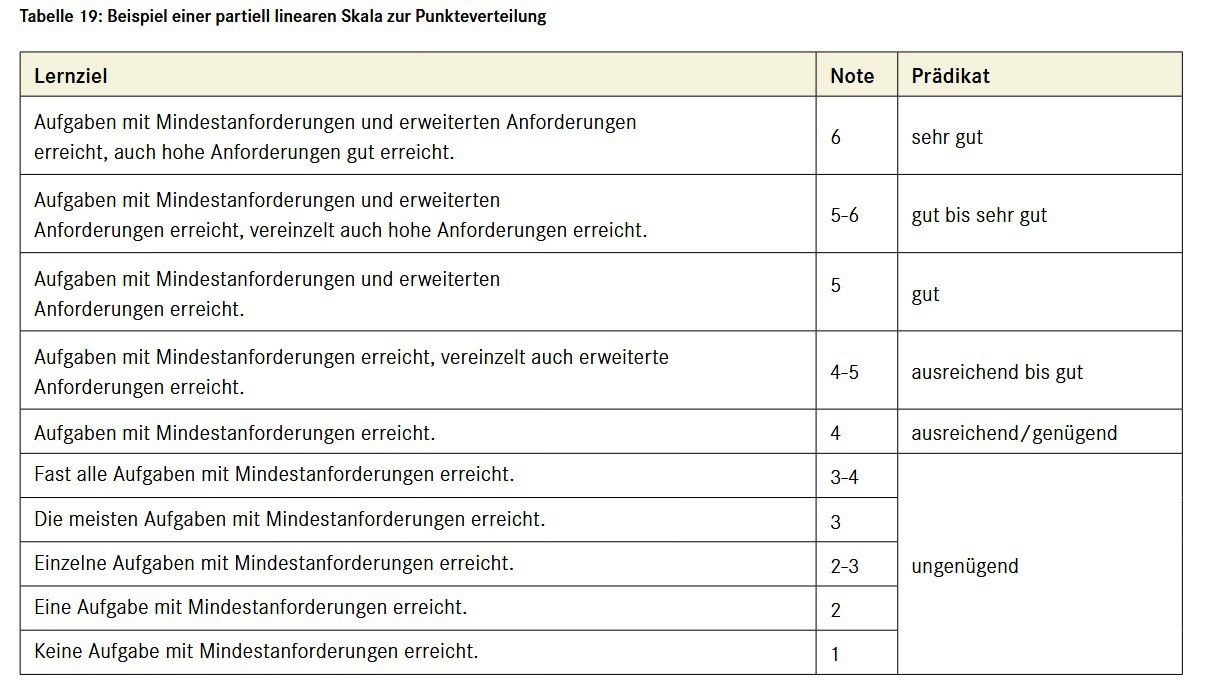

In ihrem Artikel erwähnt die Autorin das «pädagogische Feedback». Ein pädagogisches Feedback ist lernförderlich und unterstützt die individuellen Lernprozesse. Noten (auch Prüfungsnoten) sind stets zusammenfassend, haben also bilanzierenden Charakter und eignen sich somit nicht für lernrelevante Rückmeldungen. Wesentlich scheint uns, dass für die Benotung von Beurteilungsanlässen grundsätzlich geklärt wird, welches die Mindestanforderungen sind, was zum Erreichen erweiterter Anforderungen erwartet wird und welche Kriterien für das Erreichen von hohen Anforderungen erfüllt sein sollen. Die Broschüre «Beurteilen und Fördern B&F für kompetenzorientierten Unterricht» des Kantons Zug befasst sich ausgiebig mit Beurteilungsanlässen. Die Tabelle 19 auf Seite 61 (siehe Abbildung) zeigt, wie die unterschiedlichen Anforderungsniveaus der Benotung zugeordnet werden sollen. Dass die Anforderungsniveaus um Zehntel einer Feinjustierung unterzogen werden können, scheint uns fraglich und gaukelt eine Scheinmessbarkeit vor – was im besagten Artikel allerdings bestritten wird. Aber wie ist der Unterschied zwischen einer 4,6 und einer 4,7 zu beschreiben?

Im Zusammenhang mit Selektionen und Zuweisungen kann allenfalls eine Leistung durch Viertelnoten gewürdigt werden, wenn die Anforderungen zur nächsten halben Note knapp nicht erreicht wurden.

Die oft verwendete DBK-Formel (welche übrigens nichts mit unserer Direktion für Bildung und Kultur zu tun hat, sondern von der Deutschschweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz rührt), verleitet zur Zehntels- ja sogar zur Genauigkeit auf die Hundertstel. Diese Formel berücksichtig die Anforderungsstufen nicht. Sie ordnet 60 % der erreichten Punkte dem Erreichen der Mindestanforderungen zu und scheint uns überholt.

Um den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern Lernfortschritte wirkungsvoll kommunizieren zu können, braucht es kompetenzorientierte Rückmeldungen, welche konkret auf Gelungenes und auf Veränderungen eingehen.

Die Mathematik kann zwar die Werkzeuge (z. B. Formeln und Skalen) zur Benotung zur Verfügung stellen. Auf keinen Fall darf eine Formel oder eine Software die Benotung verantworten. Die Regie und das Controlling liegen bei den Lehrpersonen, welche Leistungen bzw. Kompetenzen der Lernenden aus fachlicher und pädagogischer Sicht auf einer überschaubaren Skala einschätzen. Zehntelnoten führen aus Sicht der Fachgruppe Mathematik nicht zu diesem Ziel.