Orthografie: Neue Regeln kurz erklärt

1 Der neue Duden – „Das umfassende Standardwerk auf Grundlage der aktuellen amtlichen Regeln“

Wissen Sie, was ein „Frugalist“ ist? Dieses Wort gehört zu den rund 3000 Einträgen, die der Rechtschreib-Duden2 seit seiner letzten Aktualisierung vor vier Jahren neu aufgenommen hat. So umfangreich war der Duden noch nie. Das im August 2024 erschienene Werk umfasst nun 151’000 Wörter. Deshalb ist es auch verständlich, wenn Sie das eine oder andere Wort nicht kennen. Ein Frugalist ist übrigens ein bescheiden lebender Mensch, der durch seine Sparsamkeit eine frühe Unabhängigkeit von der Erwerbsarbeit anstrebt.

Der Duden gibt uns Hinweise auf die Konjugation und Deklination der Wörter, das Geschlecht der Nomen, die Worttrennung, die Betonung und oft auch die Herkunft, die Aussprache, die Bedeutung und die regionale Zuordnung der Vokabeln. Seine Hauptaufgabe ist es allerdings, die korrekte Rechtschreibung der im Deutschen gebrauchten Wörter zu vermitteln. Da kein Mensch 151’000 Schreibungen von Wörtern und Ausdrücken im Kopf haben kann, ist er eine wertvolle Hilfe für alle Deutschsprechenden. Bei Unsicherheiten brauchen Sie sowie Ihre Schülerinnen und Schüler dieses Nachschlagewerk auch in der Schule. Jedoch wird niemand jedes Wort im Duden nachschlagen; denn die meisten Schreibungen beruhen auf klaren Regeln, die wir für den grössten Teil der Wörter anwenden.

Diese Regeln stehen im Amtlichen Regelwerk, das im Juli 2024 in einer überarbeiteten Neuausgabe erschienen ist. Nicht der Duden legt folglich die Orthografieregeln fest3, sondern die entsprechenden staatlichen Stellen, in der Schweiz die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). Das Amtliche Regelwerk stellt eine Art „Verfassung“ dar, die der Duden sowie andere Wörterbücher interpretieren und in anschaulicher Form umsetzen. Erarbeitet werden die Regeln vom Rat für deutsche Rechtschreibung. In diesem Gremium engagieren sich 41 Mitglieder aus sieben Ländern, in denen Deutsch gesprochen wird.4 Sie vertreten die Bereiche, die sich mit Orthografie beschäftigen, wie Linguistik, Didaktik, staatliche Verwaltungen, Wörterbücher, Presse, Buchhandel, Literatur und selbstverständlich auch die Schule.5 Ziel ist es, „die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum zu bewahren und die Rechtschreibung auf der Grundlage des orthografischen Regelwerks im unerlässlichen Umfang weiterzuentwickeln“6. In den vergangenen Jahren wurden die Regeln in einigen Teilen und das dazugehörige Wörterverzeichnis vollständig überarbeitet und aktualisiert. Dieses Verzeichnis umfasst nicht wie ein Wörterbuch alle gebräuchlichen Wörter, sondern nur solche, die orthografische Fragestellungen oder Zweifelsfälle betreffen. So fehlt zum Beispiel ein häufig gebrauchtes Wort wie „Schüler“, denn in Bezug auf die Rechtschreibung stellt es kein Problem dar. Das Wort „Frugalist“ steht dort übrigens auch nicht, da es aus orthografischer Sicht keine Schwierigkeit aufweist. Dafür findet sich das Stichwort „Café“, denn es gibt nicht nur den Ort, sondern auch das Getränk Kaffee selbst, das man heute auch als „Café au Lait“ oder „Caffè Latte“ kennt und damit sehr unterschiedlich schreiben kann.

2 Die Anpassungen des Amtlichen Regelwerks – in unerlässlichem Umfang

Die Erarbeitung des neuen Amtlichen Regelwerks wurde vom Rat für deutsche Rechtschreibung im Dezember 2023 abgeschlossen und den staatlichen Stellen vorgelegt. Die EDK hat am 25. Januar 2024 den „Anpassungen des Regelwerks und des Wörterverzeichnisses“7 zugestimmt und eine Übergangsfrist von drei Jahren festgelegt. „Die Einführung von Regelwerk und Wörterverzeichnis erfolgt spätestens auf das Schuljahr 2027/28.“8

Dieses Regelwerk, das alle Regelungen der deutschen Rechtschreibung enthält, im Buchhandel erhältlich und unter www.rechtschreibrat.com zu finden ist, ist „ein wissenschaftlich fundiertes, allgemeinverständliches Referenzwerk, das in allen Ländern und Regionen mit Deutsch als Amts- und Schulsprache gleichermaßen gilt. Es bildet die deutsche Standardsprache mit ihren länderspezifischen Ausprägungen in allen deutschsprachigen Ländern und Regionen ab und bringt dabei Norm und aktuellen Schreibgebrauch in Einklang. Damit trägt es dazu bei, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im gesamten deutschen Sprachraum zu gewährleisten.“9 Das Wörterverzeichnis wurde auf der Basis empirischer Schreibbeobachtung erarbeitet, und zwar anhand des Orthografischen Kernkorpus, „einer großen digitalen Textsammlung am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache mit mehr als 14 Mrd. Wortbelegen, die alle im Rat vertretenen Länder und Regionen abbildet“10.

Mit drei Bereichen hat sich der Rat für deutsche Rechtschreibung in der vergangenen Sitzungsperiode neben der Neuerarbeitung des Wörterverzeichnisses besonders auseinandergesetzt: (1) der Aufnahme eines Ergänzungspassus zu Sonderzeichen im Wortinneren, (2) der Neuerarbeitung des Kapitels Zeichensetzung und (3) der Schreibung von Fremdwörtern inkl. Anpassungen, Präzisierungen und Ergänzungen des Regelwerks in den Kapiteln zur Wortschreibung: Getrennt- und Zusammenschreibung, Schreibung mit Bindestrich sowie Gross- und Kleinschreibung.11 Im Folgenden stelle ich Ihnen die wichtigsten Anpassungen vor.

2.1 Sonderzeichen im Wortinneren

Seit einigen Jahren sorgt das Thema „Gendersternchen“ in unserer Gesellschaft nicht nur für Gesprächsstoff und politische Diskussionen, sondern oft auch für Aufregung oder gar Zorn. Die einen wünschen sich sehnlichst Zeichen wie Asterisk, Doppelpunkt, Unterstrich oder anderes, um auszudrücken, dass neben dem weiblichen und dem männlichen auch nicht binäre Geschlechtsidentitäten eingeschlossen sind. Andere halten diesen Eingriff in die Schreibung für eine Sprachverhunzung, die mit allen Mitteln bekämpft werden muss. Auch wenn es insgesamt noch wenige Autorinnen und Autoren sind, die solche Sonderzeichen im Wortinneren verwenden, nimmt doch der Gebrauch in bestimmten Textsorten immer mehr zu. Dies beweisen neuere Statistiken.12

Da zur geschlechtergerechten Schreibung solche Sonderzeichen immer häufiger verwendet werden und zahlreiche Anfragen dazu an den Rat für deutsche Rechtschreibung gelangt sind, hat sich das Gremium in den vergangenen Jahren auch mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt. Neben verschiedenen Empfehlungen, die der Rat 2018, 2021 und 2023 verabschiedet hat13, findet sich im Amtlichen Regelwerk von 2024 ein kurzer Hinweis zu den Sonderzeichen.14 Der Rat stellt darin fest, dass typografische Sonderzeichen „nicht zu den Satz- und Wortzeichen und daher auch nicht zur Interpunktion im engeren Sinne“ gehören.15 Allerdings würden Zeichen wie Doppelpunkt, Asterisk und Unterstrich bei Personenbezeichnungen zunehmend im Wortinneren verwendet. Dazu hält der Rat fest: „Diese Wortbinnenzeichen gehören nicht zum Kernbestand der deutschen Orthografie.“16 Ausserdem kann ihre Setzung „in verschiedenen Fällen zu grammatischen Folgeproblemen führen, die noch nicht geklärt sind, z. B. in syntaktischen Zusammenhängen zur Mehrfachnennung von Artikeln oder Pronomen (der*die Präsident*in).“17 Solche Zeichen können – insbesondere wenn sie häufig auftreten – das flüssige Lesen eines Textes behindern. In der Erläuterung und Begründung vom 15. Dezember 2023 heisst es: „Sonderzeichen innerhalb von Wörtern beeinträchtigen die Verständlichkeit, die Lesbarkeit, die Vorlesbarkeit und die automatische Übersetzbarkeit sowie die Eindeutigkeit und Rechtssicherheit von Begriffen und Texten. Diese Sonderzeichen als Bedeutungssignale innerhalb von Wörtern können nicht in das Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung aufgenommen werden, weil sie derzeit nicht wissenschaftlich eindeutig zu begründen sind.“18 Der Rat anerkennt also, dass „Wortbinnenzeichen zur Kennzeichnung aller Geschlechter benutzt werden“19. Er stellt aber auch fest, dass sie aus den oben genannten Gründen zurzeit nicht offiziell eingeführt werden können.

Grundsätzlich ist ein geschlechtergerechtes Formulieren im Sinn einer Förderung der Gleichberechtigung sehr zu empfehlen, und zwar in der Form, wie es die Bundeskanzlei in ihrem Leitfaden 2023 vorschlägt. Sie rät zum Gebrauch von Paarformeln („Stimmbürgerinnen und Stimmbürger“), substantivierten Adjektiven/Partizipien („Stimmberechtigte“), geschlechtsunspezifischen Nomen („Personen mit Stimmrecht“), Kollektivbezeichnungen („Stimmbevölkerung“) oder Umschreibungen ohne Personenbezeichnungen (z. B. Passivformulierungen).20 Dabei wird betont: „Das generische Maskulinum ist nicht zulässig.“21 Ebenso dürfen „Sparformen“ mit Sonderzeichen, Klammern und grossem Binnen-I nicht verwendet werden.

Schon seit längerer Zeit sind jedoch Verkürzungsformen wie „Bürger/-innen“ mit Schrägstrich und Ergänzungsstrich durch das Amtliche Regelwerk erlaubt, allerdings nur dann, „wenn die gekürzte Form formgleich mit der ungekürzten ist: Möglich ist die Schüler/-innen (die Schüler und Schülerinnen), nicht möglich ist den Schüler/-innen (den Schülern und Schülerinnen)“.22 Die Leser/-innen könnten diese erlaubten Zeichen also durchaus so verstehen, dass alle Geschlechter gemeint sind.

2.2 Zeichensetzung

Das Kapitel „Zeichensetzung“ im Amtlichen Regelwerk23 wurde auf der Basis sprachwissenschaftlicher und didaktischer Erkenntnisse von 2019 bis 2023 vollständig neu erarbeitet und so verständlich wie möglich in Worte gefasst. Ziel war es, die Regeln einheitlicher und nachvollziehbarer zu gestalten sowie zu straffen – insbesondere auch für den schulischen Bereich –, sie konzis zu formulieren und in eine stringente und systematische Struktur zu bringen. Das Kapitel wurde von Verweisen und Sonderfällen entlastet. In den Beispielen tritt das Prototypische der Anwendungsfälle hervor.24 Zentrale Begriffe wie Satz, Satzäquivalent, Nebensatz, Äusserung sind neu in einem Glossar25 zusammengestellt und werden dort erklärt. Im Einführungsteil „werden die Aufgaben der Zeichensetzungsmittel für die grammatische Gliederung von Sätzen, für die kommunikativen Intentionen der Schreibenden sowie zur Markierung von Abbrüchen oder Unvollständigkeiten dargelegt“.26 Danach werden alle zwölf Gruppen von Satzzeichen27 vorgestellt, die Regeln des Gebrauchs angeführt und allenfalls durch differenziertere Erklärungen ergänzt. Anhand der vielen Beispiele können Sie problemlos Verknüpfungen zu eigenen Fragen herstellen.

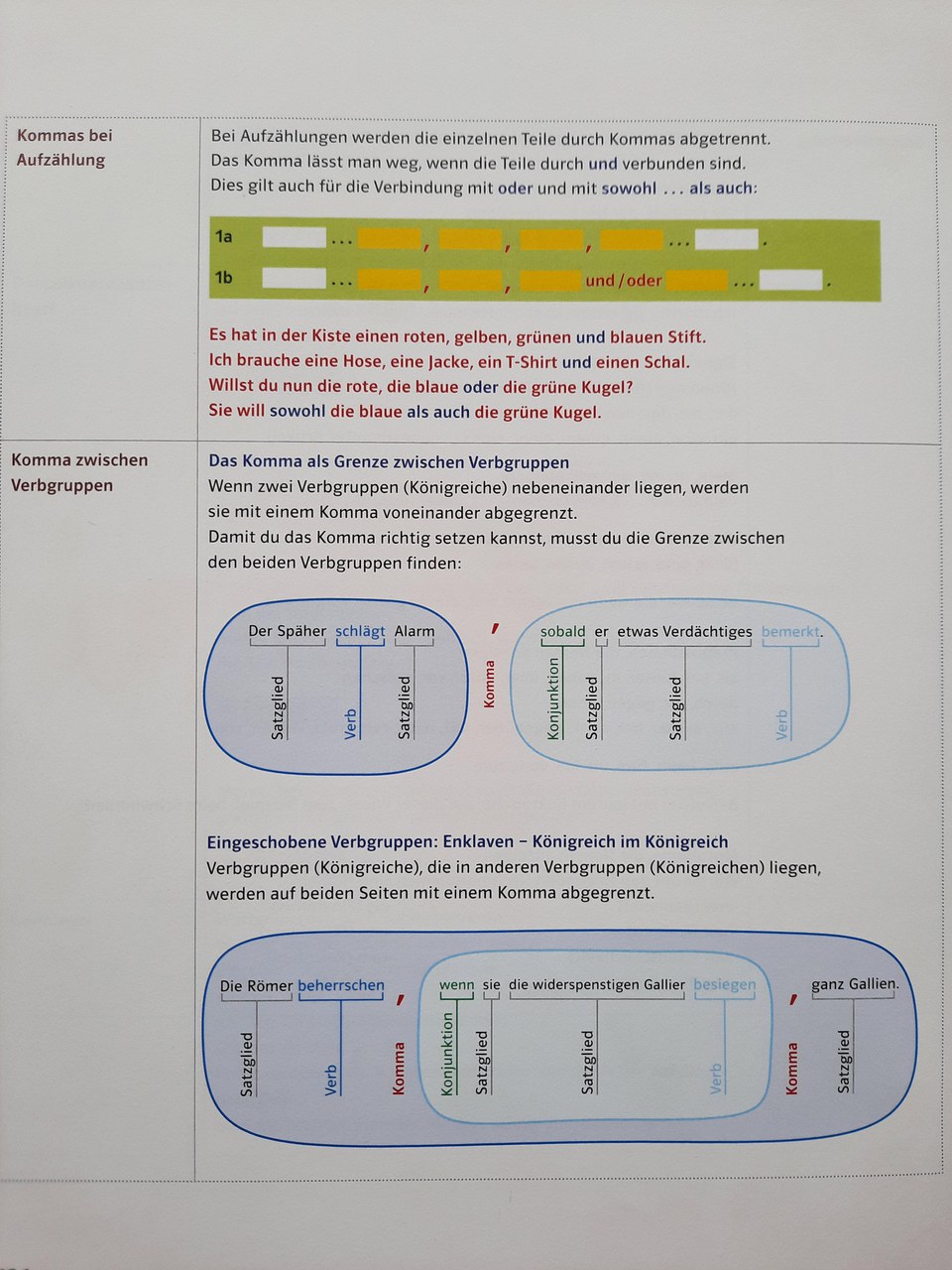

So wurde zum Beispiel die Kommasetzung in drei Grundregeln zusammengefasst:

· Komma bei Reihungen

· Komma bei Zusätzen

· Komma bei Nebensätzen

Umfassten die Kommaregeln im Duden vor 1996 noch 38 separate Regeln und dazu viele Unterregeln, waren es in der Fassung des Amtlichen Regelwerks von 2006 nur noch neun Paragrafen. Neu werden die Kommaregeln sogar in vier Paragrafen dargestellt. Diese Straffung und Konzentration bietet „eine verbesserte Grundlage für die didaktisch-methodische Vermittlung und Erarbeitung der Regeln in der Schule“28.

Eine einzige Regeländerung wurde bei den Kommas vorgenommen: Bei infiniten Nebensätzen (satzwertigen Infinitivgruppen) muss immer ein Komma gesetzt werden. Bisher war in drei Fällen das Komma obligatorisch, sonst fakultativ. Im Regelwerk von 2006 hiess es: „Infinitivgruppen grenzt man mit einem Komma ab, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

(1) die Infinitivgruppe ist mit um, ohne, statt, anstatt, außer, als eingeleitet (...)

(2) die Infinitivgruppe hängt von einem Substantiv ab (...)

(3) die Infinitivgruppe hängt von einem Korrelat oder einem Verweiswort ab (...).“29

Vor allem die dritte Regel war sehr schwer zu handhaben, da es nicht immer klar war, ob es sich um ein Korrelat oder um ein anderes Wort handelt. „Es freut mich sehr, dich zu sehen“ musste mit Komma geschrieben werden, da „es“ ein Korrelat ist, während bei der Umstellung „Dich zu sehen freut mich sehr“ kein Komma nötig war, es aber fakultativ gesetzt werden konnte. Die dabei notwendigen, komplexen grammatischen Überlegungen fallen jetzt weg. Das Komma steht in diesen Fällen immer. Die Regel lautet nun nicht nur für Nebensätze mit konjugiertem Verb, sondern auch für satzwertige Infinitivgruppen:

„Das Komma zeigt Nebensätze an.“30

Mit anderen Worten: Jeder Nebensatz wird mit Komma vom Hauptsatz getrennt – es spielt keine Rolle, ob der Nebensatz ein konjugiertes Verb oder aber einen zu-Infinitiv enthält.

| Finiter Nebensatz | Infiniter Nebensatz |

| Ich empfehle dir, dass du zu Fuss gehst. Es ist einfach gesünder. | Ich empfehle dir, zu Fuss zu gehen. Es ist einfach gesünder.31 |

Diese starke Vereinfachung wird dadurch erreicht, dass die bisherigen satzwertigen Infinitivgruppen auch zu den Nebensätzen gezählt werden; denn sie funktionieren aus grammatischer Sicht gleich. Nebensätze lassen sich folglich gliedern in finite und infinite Nebensätze. Bei den finiten Nebensätzen steht das konjugierte Verb an letzter Stelle und in wenigen Fällen an erster oder zweiter Stelle. „Es freut mich, dass du wieder gesund bist.“ „Regnet es, bleiben wir im Haus.“ „Früher dachte man, die Erde sei eine Scheibe.“32 Ebenso steht der zu-Infinitiv bei infiniten Nebensätzen grundsätzlich an letzter Stelle des Teilsatzes. „Maria verbietet ihrem Sohn, nach draussen zu gehen.“ „Die Wahl zu gewinnen, hofften alle.“33

Diese Anpassung stellt für Ihre Lernenden eine deutliche Erleichterung dar, auch wenn sie ein paar Kommas mehr setzen müssen. Die Faustregel lautet nun: Sobald ein Verb in der Personalform oder als zu-Infinitiv am Schluss eines Teilsatzes steht, handelt es sich um einen Nebensatz, der mit einem bzw. zwei Kommas34 abgetrennt werden muss.

2.3 Schreibung von Fremdwörtern

Wir alle wissen und merken es täglich: In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist eine grosse Zahl von Fremdwörtern ins Deutsche gelangt; sie kommen vor allem aus dem Englischen. Während in früheren Zeiten Wörter aus fremden Sprachen oft an die deutsche Rechtschreibung angepasst, d. h. integriert wurden (italienisch „cantata > Kantate“ im 18. Jahrhundert, englisch „strike > Streik“ im 19. Jahrhundert, französisch „bureau > Büro“ im 20. Jahrhundert), folgen aktuellere Fremdwörter kaum mehr den Schreibregeln des Deutschen. Sie werden zum Teil zwar grammatisch integriert, also mit deutschen Suffixen und Präfixen versehen („mailen, sie mailte, gemailt, Mails“) sowie deutsch konjugiert und dekliniert, die Schreibung und die Aussprache jedoch bleiben gleich wie in der Herkunftssprache. Dabei werden Nomen allerdings grossgeschrieben, auch wenn sie in der Herkunftssprache mit kleinem Buchstaben beginnen („das Bike“).

Deshalb wurden die seit 1996 „eingedeutschen“ Variantenschreibungen, die nachweisbar nicht oder kaum gebraucht wurden, wieder gestrichen. So schreibt man nur noch „Polonaise“ (nicht mehr „Polonäse“), „Exposé“ (nicht mehr „Exposee“), „Panther“ (nicht mehr „Panter“), „Spaghetti“ (nicht mehr „Spagetti“) u. a. In einigen wenigen Fällen wurden fremdsprachige Schreibungen gestrichen, die im Schreibgebrauch inzwischen so vollständig integriert sind, dass fast nur noch diese Form belegt ist („fotogen“, nicht mehr „photogen“). Da in der Schweiz aufgrund der verschiedenen Landessprachen Wörter aus dem Italienischen und Französischen immer schon nahe an der Originalsprache geschrieben wurden, stellt die Streichung solcher Varianten grundsätzlich kein Problem dar.

Bei neuen Verben aus dem Englischen wie „joggen, timen, mailen, liken“ werden die Schreibung und die Aussprache nicht integriert. Da solche Verben aber die Wortbildungsmerkmale des Deutschen übernehmen, ergeben sich bei der Schreibung Fragen: Wie wird das Präteritum gebildet, wie das Partizip II, zum Beispiel bei „faken“? Dieses Verb endet im Englischen auf ein stummes -e, das die Aussprache [ei] bestimmt. Dürfen wir im Deutschen – bei gleicher Aussprache – einfach dieses -e streichen? Im Präteritum schon, da schreibt man „fakte“; beim Partizip II jedoch gibt es bei solchen Verben zwei Varianten: „gefakt/gefaked“, „getimt/getimed“, „gelikt/geliked“, ebenso „overdresst/overdressed“, „relaxt/relaxed“. Wird jedoch das Partizip flektiert, ist nur die integrierte Form zulässig: „eine gefakte Nachricht“, „Sie ist relaxter als er“.35 Paragraf 21 im Amtlichen Regelwerk trägt diesem Befund Rechnung: „Bei Fremdwörtern aus dem Englischen werden Flexionsendungen in der Regel an die deutsche Laut-Buchstaben-Zuordnung angepasst. In einigen Fällen ist auch die der Herkunftssprache entsprechende Flexionsendung zulässig.“36

Komposita, d. h. zusammengesetzte Wörter, werden im Deutschen meist zusammengeschrieben wie „Finanzdienstleistungsunternehmen“ (so im Duden!)37. Das wird auch auf Fremdwörter übertragen, die im Englischen aus zwei einzelnen Nomen bestehen, zum Beispiel „Airbag“ aus „air bag“. Dasselbe gilt für Fremdwörter wie „Chatgroup, Streetfood, Mountainbike, Trendsetter“.38 Längere Wörter können zur besseren Lesbarkeit auch mit Bindestrich geschrieben werden, zum Beispiel „Sciencefiction“ oder „Science-Fiction“. Dies ist vor allem bei längeren „Wortungetümen“, die man im Englischen getrennt schreibt, empfehlenswert („Business-Administration“). In diesem Fall schreibt man beide Nomen gross.

Bildungen aus Adjektiv und Nomen, die aus dem Englischen ins Deutsche gelangt sind, werden grundsätzlich getrennt geschrieben, allerdings mit grossen Anfangsbuchstaben wie „High Society, Social Media, Electronic Banking“. Liegt die deutsche Betonung auf dem ersten Bestandteil, kann auch zusammengeschrieben werden, zum Beispiel „Happyend“ oder „Happy End“.39

Verbindungen aus gleichrangigen englischen Infinitiven schreibt man getrennt, die Infinitive gross: „Park and Ride, Copy and Paste“. Daneben ist auch eine Schreibung mit Bindestrich möglich, und zwar mit Gross- oder Kleinschreibung des zweiten Infinitivs, zum Beispiel „Park-and-Ride/Park-and-ride“. Wenn noch ein Bestandteil hinzukommt, muss durchgekoppelt werden, also „Park-and-Ride-System/Park-and-ride-System“.40

Aus dem Englischen stammende Nominalisierungen aus Verb und Adverb werden mit Bindestrich geschrieben sowie mit kleinem Anfangsbuchstaben des Adverbs wie „Make-up, Check-in“. „Ohne Bindestrich aus dem Englischen übernommene und bereits lexikalisierte Formen sind nur in Zusammenschreibung belegt“, zum Beispiel „Comeback, Countdown, Handout, Layout, Lockdown“.41 Manchmal sind auch Varianten möglich: „Back-up/Backup, Burn-out/Burnout, Stand-by/Standby“. Für die Schule sind diese Wörter Beispiele für den Lernwortschatz, der sich nicht aus Regeln ableiten lässt.

In festen adverbialen Fügungen aus einer Fremdsprache wie „last minute, just in time“ gilt die Kleinschreibung. Handelt es sich jedoch um substantivische Zusammensetzungen, wird der erste Buchstabe nach den deutschen Regeln immer grossgeschrieben, weitere fremdsprachige substantivische Bestandteile können klein- oder grossgeschrieben werden: „Last-minute-Angebot/Last-Minute-Angebot, Just-in-time-Produktion/ Just-in-Time-Produktion“.42

Wie Sie sehen, sind die Regeln in diesen Fällen recht differenziert und komplex. Deshalb empfehle ich Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern, bei solchen Wörtern in einem digitalen oder analogen Wörterbuch nachzuschlagen.

3 Richtig schreiben lernen – eine unersetzliche Fertigkeit

Alle diese Anpassungen spielen in Ihrem Unterricht auf der Primarschulstufe eine recht geringe Rolle. Erst auf den Sekundarstufen I und II dürften ab und zu Fragen dazu auftauchen. Im Schriftverkehr mit den Eltern oder Behörden sind die Regeln allerdings immer zu beachten.

Die Sonderzeichen im Wortinneren zur Kennzeichnung einer geschlechtergerechten Schreibung dürften auf der Primarstufe keine Rolle spielen. Auch auf den Sekundarstufen sollten Sie sie nicht einführen, da sie nicht zum Kernbestand der deutschen Orthografie gehören44. Allerdings wäre es im Sinn einer „rezeptiven Toleranz“45 falsch, Zeichen wie Asterisk oder Doppelpunkt in Texten der Lernenden als Fehler anzustreichen; denn im Gegensatz zu Rechtschreibfehlern handelt es sich um eine sprachbewusste Setzung der Schreibenden. Heutzutage stossen die Jugendlichen in vielen Texten auf solche Zeichen. Deshalb können Sie auf den höheren Stufen die Rolle dieser Sonderzeichen und insbesondere geschlechtergerechte Formulierungen im Unterricht auch thematisieren und reflektieren. Das Interesse Ihrer Schülerinnen und Schüler an dieser aktuellen Entwicklung ist Ihnen dabei sicher.

Bei der Zeichensetzung müssen Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler neu etwas mehr Kommas setzen. Das mag zwar auf den ersten Blick als Nachteil für die Schule erscheinen, wird jedoch durch die viel grössere Systematik und dadurch leichtere Lernbarkeit aufgewogen: Alle finiten und infiniten Nebensätze werden durch ein Komma abgetrennt. („Es freut mich, dass du wieder gesund bist.“ „Regnet es, bleiben wir im Haus.“ „Früher dachte man, die Erde sei eine Scheibe.“ „Maria verbietet ihrem Sohn, nach draussen zu gehen.“ „Die Wahl zu gewinnen, hofften alle.“ „Dich zu sehen, freut mich sehr.“46) Diese Vereinheitlichung trägt dazu bei, die bisher recht komplexe und schwer verständliche Kommasetzung bei den sogenannten Infinitivgruppen (= infinite Nebensätze), bei der es obligatorische und fakultative Kommas gab, stark zu vereinfachen. Das kann das Lernen der Regeln und deren Anwendung erleichtern.47

Bei der Fremdwortschreibung hilft es Ihnen, von der Regel auszugehen, dass zusammengesetzte Nomen im Deutschen grundsätzlich zusammengeschrieben werden. Zur besseren Lesbarkeit kann ein Bindestrich gesetzt werden, z. B. „Shoppingcenter/Shopping-Center“. Eine getrennte Schreibweise wie im Englischen („shopping center / shopping centre“) ist im Deutschen nicht möglich. Für Zusammensetzungen aus Verb und adverbialer Partikel gibt es je nach Wort verschiedene Schreibweisen: „Make-up, Check-in“ nur mit Bindestrich, „Comeback, Layout“ immer zusammengeschrieben und „Burnout“ oder „Burn-out“, „Standby“ oder „Stand-by“ als Varianten. Bei neu aufgenommenen Verben sind manchmal Varianten möglich: „timen, timte, getimt/getimed“, aber nur „die gut getimte Ankunft“48. Die Regeln dazu sind schwer zu vermitteln. In solchen Fällen ist es daher am besten, wenn Sie die Jugendlichen ermuntern, in einem Wörterbuch nachzuschlagen.

|

Eine kleine Aufgabe: Passen Sie bitte den folgenden Text an die aktuellen Regeln an. Beachten Sie dabei auch eine geschlechtergerechte Formulierung ohne Sonderzeichen. Die Schüler sollen lernen bewusst und mit sicherem Regelwissen ihre eigenen Texte zu schreiben. Sich dazu ohne social media zu konsumieren ins Home Office zurückzuziehen und den Duden zu nutzen sollte auf jeden Fall erlaubt sein. Und es braucht auch Lehrer die geduldig und relaxt sind und nicht durch ihre allzu strenge Korrektur die Erst- bis Neuntklässler entmutigen. Jeder Fortschritt sollte geliked werden. Eine wirkliche Liebe zur Orthographie zu erreichen wird wohl dennoch Sciencefiction bleiben. Aber ein solches Happy end ist schliesslich nicht just-in-Time und schon gar nicht notwendig.

|

Viel wichtiger als diese wenigen Regelanpassungen ist es für die Schülerinnen und Schüler, die Grundlagen der Rechtschreibung zu verstehen und zu üben.

Auch in unseren Zeiten, in denen die sogenannte künstliche Intelligenz eine immer grössere Rolle spielt, behält die Rechtschreibung ihre Bedeutung: Einen korrekt geschriebenen Text lesen wir nicht nur leichter und schneller, sondern wir verstehen ihn auch besser. Orthografie- und Interpunktionsfehler hemmen die Lektüre. Wir konzentrieren uns weniger auf den Inhalt, wenn wir über Fehler stolpern. Deshalb ist eine korrekte Schreibung für die Lesenden unerlässlich. ChatGPT zum Beispiel kann uns zwar beim richtigen Schreiben und beim Formulieren helfen, aber zu verstehen, wie die deutsche Rechtschreibung funktioniert und wie wir sie korrekt anwenden, bleibt notwendig, auch um künstlich generierte Texte auf ihre Fehlerfreiheit überprüfen zu können. Als die Taschenrechner in den Schulhäusern auftauchten, wurde selbstverständlich weiterhin das Einmaleins gelehrt und geübt. ChatGPT ist ebenfalls ein Instrument, dessen Verwendung uns nicht das eigene Denken und Können abnehmen kann und darf.

Deshalb müssen wir auch in Zukunft die Grundkenntnisse der Rechtschreibregeln vermitteln, unsere Schülerinnen und Schüler müssen die Normen üben und in ihren Texten anwenden, wie das auch im Lehrplan 21 festgehalten ist.50 Auch wenn die Fertigkeit, richtig zu schreiben, wenig mit der Intelligenz zu tun hat, sagt der korrekte Gebrauch einer Regel einiges über die Schreibenden aus: Es ist höflicher, den Lesenden einen Text ohne Fehler vorzulegen; denn wer beim Lesen ständig durch Normverstösse gestört und abgelenkt wird, hat nicht nur mehr Mühe, die Bedeutungen zu verstehen, sondern beginnt auch zu überlegen, ob der Inhalt ebenso fehlerhaft sein könnte wie die Orthografie und Interpunktion. Wenn ich einen Schrank kaufe, ist das Design für mich mindestens so entscheidend wie die Grösse sowie die Anzahl der Fächer und Schubladen, denn das äussere Erscheinungsbild fällt mir zuallererst auf.51 Die Rechtschreibung, die äussere Form, das „Design“ sind das Erste, was uns bei einem Text in die Augen sticht. Wenn es nicht stimmt, rezipieren wir den Inhalt weniger gern und auch weniger genau. Bei Texten der Lernenden, die Sie korrigieren, mag das anders sein. Aber wer möchte einen Brief, einen Zeitungsartikel oder gar ein Buch lesen – mit dem Rotstift in der Hand?

Neben den Grundkenntnissen ist es auch wichtig, einen Einblick in das System der Rechtschreibung zu vermitteln. Die Orthografie der allermeisten Wörter orientiert sich an klaren Regeln. Die wichtigsten dieser Regeln zu kennen und auch zu verstehen, trägt dazu bei, Rechtschreibung nicht als etwas Schwieriges oder Unerlernbares zu erleben. Dutzende von Mythen über Orthografie und Interpunktion, die bis heute nicht ausgerottet werden konnten, schwirren seit Generationen in unseren Köpfen. So heisst es zum Beispiel: „Rechtschreibung ist ein System der Ausnahmen.“52 Tatsächlich gibt es einige wenige Ausnahmen, aber die Orthografie „ist ein hierarchisch gegliedertes System“53. Sie besteht erstens aus Prinzipien,54 den Grundsätzen der Rechtschreibung wie dem Lautprinzip („Schreibe, wie du sprichst!“ [kalt] > kalt) oder dem grammatischen Prinzip („Mach den grammatischen Aufbau sichtbar!“ Grossschreibung der Nomen, Zeichensetzung).55 Auf der nächsten Ebene halten die Regeln „in Generalisierungen fest, welche Prinzipien wo und wie umzusetzen sind“56, zum Beispiel die Nominalisierung von Adjektiven wie in „etwas Schönes, nichts Schlechtes“ oder die Grossschreibung der Anredepronomen in der Höflichkeitsform „Sie“. Erst auf der dritten Ebene stehen die Einzelfestlegungen57, die Schreibungen, die sich nicht verallgemeinern lassen, wie „Kaiser, Mai“58 sowie Fremdwortschreibungen. Solche Ausnahmen sind – gemessen am gesamten Wortschatz – selten. Am besten ermutigen wir unsere Schülerinnen und Schüler, in Zweifelsfällen im Wörterbuch nachzuschlagen.

Der Einblick in dieses System hilft uns und den Lernenden, die Mythen über die Rechtschreibung als falsch zu entlarven und zu erkennen, wie systematisch die deutschen Schreibnormen sind – gerade auch im Vergleich mit denen anderer Sprachen wie dem Englischen. Aus dem Verständnis für das System kann auch die Einsicht entstehen, wie bedeutsam eine korrekte Schreibung für unsere Kommunikation ist.

Allerdings – und das ist für Sie als Lehrpersonen besonders wichtig – sind Normverstösse in der Orthografie und Interpunktion unterschiedlich auffällig. Nicht jeder Fehler springt uns gleich stark ins Auge. Wenn eine Schülerin schreibt „Das ist foll gail“, werden den meisten sowohl der Stil als auch die Orthografiefehler auffallen. Dass hingegen beim Satz „Louis Handy ist kaputt“ ein Apostroph fehlt, merken die wenigsten.59 Der Linguist Horst Sitta hat einmal in einem Papier für sein Seminar diese unterschiedliche Fehlerauffälligkeit zusammengestellt.60 Umfragen unter Korrektorinnen und Korrektoren führten zu ähnlichen Ergebnissen.

Fehlerauffälligkeit

1. Wortschreibung

2. Silbentrennung

3. Grossschreibung der echten Nomen

4. Grossschreibung am Satzanfang

5. Satzschlusszeichen

6. Grossschreibung der Nominalisierungen

7. Komma, Anführungszeichen, Klammern

8. Getrennt- und Zusammenschreibung

9. Hilfszeichen wie Bindestrich und Apostroph

Fehler bei der Wortschreibung wie „foll gail“ fallen am meisten auf, während falsch gebrauchte Bindestriche oder Apostrophe selten wahrgenommen werden. Auch die fehlende Grossschreibung bei „apfel“ oder bei einem Satzanfang stört viele Lesende. Die unkorrekte Getrennt- und Zusammenschreibung, der wohl komplexeste Bereich der deutschen Orthografie, spielt beim Lesen eine untergeordnete Rolle, obwohl durch die entsprechenden Regeln sogar Bedeutungsunterschiede ausgedrückt werden können wie bei „freisprechen“ (vor Gericht) und „frei sprechen“ (bei einem Vortrag).61 Vielleicht überraschend ist, dass eine falsche Worttrennung so stark auffällt. Aber wenn jemand „auff-ällt“ trennt, ärgert uns das. Und was geschieht, wenn wir das „Erbrecht“ ungeschickt trennen („Er-brecht“), und noch schlimmer den „Urinstinkt“ („Urin-stinkt“)? Deshalb sollten Sie als Korrigierende und Ihre Schülerinnen und Schüler als Schreibende diese unterschiedliche Auffälligkeit berücksichtigen. Sie sollten sich bewusst sein, welche Arten von Fehlern die Lesenden besonders stören. „Die Erkenntnis, dass es unterschiedlich starke Auffälligkeit bei Orthografiefehlern gibt, hilft den Schreibenden, besonders auf die auffälligen Bereiche zu achten. Außerdem dürfte ihnen bewusst werden, dass die Verpflichtung zu korrekter Schreibung keine Schikane für die Schreibenden ist, sondern eine Hilfe für die Lesenden.“62

In seinem Roman „Das Gewicht der Worte“ schreibt der Schweizer Philosoph und Schriftsteller Pascal Mercier alias Peter Bieri: „Kann man im Ernst darüber nachdenken, ob man ein Komma oder ein Semikolon setzen soll, wenn andere nicht wissen, wo sie schlafen können, ohne zu erfrieren?“63 Sind also Rechtschreibung und Zeichensetzung wirklich so wichtig? Uns beschäftigen in unserem Leben sicher viel bedeutendere Fragen als ein Komma – auch im Deutschunterricht, zum Beispiel „das Verstehen und Verfassen von Texten sowie der Umgang mit unserem literarischen Erbe.“64 Dennoch fährt Mercier fort: „Und dann denke ich über das Komma nach.“65 Ja, wir sollten auch über ein Komma nachdenken und über viele andere Fragen der Rechtschreibung. Wir sollten im Unterricht darüber mit der Klasse diskutieren. Und das Können, das Verstehen und das korrekte Anwenden der Orthografie und Interpunktion sollten wir intensiv trainieren. Sonst könnten unsere Texte falsch verstanden werden.

*Dr. Knut Stirnemann unterrichtete von 1977 bis 2015 an der Kantonsschule Zug Deutsch, Spanisch, Musik und weitere Fächer. Von 1989 bis 2017 war er Dozent für Fachdidaktik Deutsch an der Universität Zürich. Von 1987 bis 2012 leitete er die Deutschkommission des Kantons Zug. Seit 2009 ist er im Auftrag der EDK Mitglied im Rat für deutsche Rechtschreibung. Dort engagiert er sich auch in der Arbeitsgruppe Schule und der Arbeitsgruppe Linguistik. Zu seiner Homepage führt dieser Link.

Zitierte Literatur

Amtliches Regelwerk der deutschen Rechtschreibung (2006):

https://www.rechtschreibrat.com/DOX/rfdr_Regeln_2006.pdf (17. 10. 24)

Amtliches Regelwerk der deutschen Rechtschreibung. Regeln und Wörterverzeichnis (2024). Herausgegeben von der Geschäftsstelle des Rats für deutsche Rechtschreibung. Mannheim: IDS-Verlag, siehe auch: https://www.rechtschreibrat.com/DOX/RfdR_Amtliches-Regelwerk_2024.pdf (17. 10. 24)

Beste, Gisela; Stirnemann, Knut (2022): Grundlagenpapier. Folgenabschätzung der neuen Zeichensetzungskapitel im Amtlichen Regelwerk aus der Perspektive der AG Schule im Rat für deutsche Rechtschreibung. In: Krome, Sabine: Bericht des Rats für deutsche Rechtschreibung über die Wahrnehmung seiner Aufgaben in der 3. Amtsperiode 2017–2023, S. 125 –128

Bundeskanzlei BK (2023): Geschlechtergerechte Sprache. Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren in deutschsprachigen Texten des Bundes. Bern: Schweizerische Eidgenossenschaft: https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/sprachen/hilfsmittel-textredaktion/leitfaden-zum-geschlechtergerechten-formulieren.html (17. 10. 24)

Duden (2018): Warum es NICHT EGAL ist, wie wir schreiben. Podiumsdiskussion mit Burghart Klaußner, Ulrike Holzwarth-Raether und Peter Gallmann, moderiert von Kathrin Kunkel-Razum. Berlin: Dudenverlag

Duden (2024): Die deutsche Rechtschreibung. 29., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Hrsg. von der Dudenredaktion. Auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln. Duden Band 1. Berlin: Dudenverlag

EDK (2024): Rat für deutsche Rechtschreibung; Anpassung Regelwerk Wörterverzeichnis: Beschluss vom 25. 1. 2024

Gallmann, Peter; Sitta, Horst (1996): Handbuch Rechtschreiben. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

Krome, Sabine; Habermann, Mechthild; Lobin, Henning; Wöllstein, Angelika (2024) (Hrsg.): Orthographie in Wissenschaft und Gesellschaft. Schriftsystem – Norm – Schreibgebrauch. Berlin/Boston: Walter de Gruyter (= Jahrbuch 2023 Leibniz-Institut für Deutsche Sprache)

Krome, Sabine (2024): Bericht des Rats für deutsche Rechtschreibung über die Wahrnehmung seiner Aufgaben in der 3. Amtsperiode 2017–2023: https://www.rechtschreibrat.com/DOX/RfdR_Bericht_2017-2023.pdf (17. 10. 24)

Lehrplan 21 Fachbereichslehrplan Deutsch: https://zg.lehrplan.ch/index.php?code=b|1|11 (17. 10. 24)

Lindauer, Thomas; Senn, Werner (2013): Die Sprachstarken 7. Deutsch für die Sekundarstufe I. Sprachbuch. Klett und Balmer: Baar

Lotze, Stefan; Würth, Kathrin (2022): Zeichensetzung. (= LinguS: Linguistik und Schule – Von der Sprachtheorie zur Unterrichtspraxis 16) Tübingen: Narr

Mercier, Pascal (2020): Das Gewicht der Worte. München: Carl Hanser Verlag

Rat für deutsche Rechtschreibung (2023): Erläuterungen und Begründung zum Ergänzungspassus „Sonderzeichen“ im Amtlichen Regelwerk für die deutsche Rechtschreibung. Beschluss des Rats für deutsche Rechtschreibung vom 15. Dezember 2023: https://www.rechtschreibrat.com/DOX/rfdr_PM_2023-12-20_Geschlechtergerechte_Schreibung_Erlaeuterungs-Begruendungspapier.pdf (17. 10. 24)

Rat für deutsche Rechtschreibung – die maßgebende Instanz in Fragen der Rechtschreibung (2024a): https://www.rechtschreibrat.com/der-rat/ oder https://www.rechtschreibrat.com/ (17. 10. 24)

Rat für deutsche Rechtschreibung (2024b): Pressemitteilung vom 3. 7. 2024: Amtliche deutsche Rechtschreibung: Überarbeitetes Regelwerk und Neufassung Wörterverzeichnis für Schule und Verwaltung verbindlich: https://www.rechtschreibrat.com/amtliche-deutsche-rechtschreibung-ueberarbeitetes-regelwerk-und-neufassung-woerterverzeichnis-fuer-schule-und-verwaltung-verbindlich/ (17. 10. 24)

Stirnemann, Knut (2021): Gedanken zur deutschen Orthografie. „Rechtschreibung ist nicht so wichtig, aber man muss sie können.“ In: Schulinfo Zug, Fokus, 18. 02. 2021:

https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/schulinfo/fokus/gedanken-zur-deutschen-orthografie (17. 10. 24)

Stirnemann, Knut (2024): Lernende untersuchen die Rechtschreibung. Vertieftes Sprachbewusstsein durch und für die Orthografie. In: Krome, Sabine; Habermann, Mechthild; Lobin, Henning; Wöllstein, Angelika (Hrsg.): Orthographie in Wissenschaft und Gesellschaft. Schriftsystem – Norm – Schreibgebrauch. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, S. 195–215 (= Jahrbuch 2023 Leibniz-Institut für Deutsche Sprache)

1 Ich danke Renate Gebele Hirschlehner, Mitglied des Rats für deutsche Rechtschreibung von 2005 bis 2023, für die Unterlagen, die sie mir für diesen Text zur Verfügung gestellt hat, und ihre wertvollen Tipps. Sabine Krome, Mitglied des Rats seit seiner Einrichtung 2004 und langjährige Geschäftsführerin dieses Gremiums, danke ich dafür, dass sie überprüft hat, ob alle Angaben zur Orthografie und Interpunktion korrekt sind.

2 Duden 2024, S. 491

3 Bis 1996 hat Duden selbst kleinere Anpassungen, vor allem bei einzelnen Wörtern und Ausdrücken, vorgenommen, da die staatlichen Stellen dafür noch nicht verantwortlich waren.

4 Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Belgien, Bozen-Südtirol; Luxemburg ist kooptiertes Mitglied.

5 Weiteres zum Rat für deutsche Rechtschreibung bei Stirnemann 2021, 2: https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/schulinfo/fokus/gedanken-zur-deutschen-orthografie (17. 10. 2024)

6 Rat für deutsche Rechtschreibung 2024a

7 EDK (2024): Rat für deutsche Rechtschreibung; Anpassung Regelwerk Wörterverzeichnis: Beschluss vom 25. 1. 2024

8 ebenda

9 Rat für deutsche Rechtschreibung (2024b): Pressemitteilung vom 3. 7. 2024

10 ebenda

11 Vgl. EDK: Beschluss vom 25. 1. 2024

12 Krome 2024, S. 118–120: Varianten geschlechtergerechter Schreibung Nutzer. Insbesondere die Schreibung mit Doppelpunkt ist stark vertreten: „Nutzer:innen“.

13 Zu finden in: Krome 2024, S. 103–117

14 Amtliches Regelwerk 2024, S. 153 f.

15 Amtliches Regelwerk 2024, S. 153

16 ebenda

17 Amtliches Regelwerk 2024, S. 154

18 Rat für deutsche Rechtschreibung 2023, S. 6

19 ebenda

20 Bundeskanzlei BK 2023, Vorspann

21 ebenda

22 Amtliches Regelwerk 2024, S. 152

23 Amtliches Regelwerk 2024, S. 103–154

24 Vgl. Beste/Stirnemann 2022, S. 125

25 Amtliches Regelwerk 2024, S. 21–25

26 Beste/Stirnemann 2022, S. 125

27 Schlusszeichen (Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen); Komma (bei Reihungen, Zusätzen, Nebensätzen); Semikolon; Doppelpunkt; Klammer; Gedankenstrich; Auslassungspunkte; Anführungszeichen; Apostroph; Divis: Trennstrich, Bindestrich und Ergänzungsstrich; Abkürzungspunkt; Schrägstrich

28 Beste/Stirnemann 2022, S. 126

29 Amtliches Regelwerk 2006, § 75

30 Amtliches Regelwerk 2024, § 73

31 Für diese Beispiele danke ich Renate Gebele Hirschlehner.

32 Beispiele aus dem Amtlichen Regelwerk 2024, S. 125

33 ebenda

34 Steht der Nebensatz im Inneren des Satzgefüges, setzt man davor und danach ein Komma. „Das Buch, das ich mitgebracht habe, liegt auf dem Tisch.“

35 Amtliches Regelwerk 2024, S. 44 f.

36 Amtliches Regelwerk 2024, S. 44

37 Duden 2024, S. 469

38 Amtliches Regelwerk 2024, S. 63

39 ebenda

40 Amtliches Regelwerk 2024, S. 85

41 Amtliches Regelwerk 2024, S. 73

42 ebenda

43 Lindauer/Senn 2013, S. 124

44 Vgl. Amtliches Regelwerk 2024a, S. 153 f.

45 Vgl. Rat für deutsche Rechtschreibung 2023, S. 8

46 Die meisten dieser Beispiele stammen aus dem Amtlichen Regelwerk 2024, S. 125

47 In den Sprachstarken 7 werden Haupt- und Nebensätze Verbgruppen bzw. Königreiche genannt. Da es sich sowohl bei finiten als auch bei infiniten Nebensätzen um solche „Königreiche“ handelt, können die Regeln aus den Sprachstarken problemlos auch nach der kleinen Änderung der Interpunktion übernommen werden. (Lindauer/Senn 2013, S. 124) Siehe dazu auch die Abbildung vor Kapitel 3.

48 Vgl. Amtliches Regelwerk 2024, S. 316

49 Die Lernenden/Schülerinnen und Schüler sollen lernen, bewusst und mit sicherem Regelwissen ihre eigenen Texte zu schreiben. Sich dazu, ohne Social Media zu konsumieren, ins Homeoffice/Home-Office zurückzuziehen und den Duden zu nutzen, sollte auf jeden Fall erlaubt sein. Und es braucht auch Lehrpersonen/Lehrerinnen und Lehrer, die geduldig und relaxt/relaxed sind und nicht durch eine allzu strenge Korrektur die Jugendlichen entmutigen. Jeder Fortschritt sollte gelikt/geliked werden. Eine wirkliche Liebe zur Orthografie/Orthographie zu erreichen, wird wohl dennoch Science-Fiction/Sciencefiction bleiben. Aber ein solches Happy End/Happyend ist schliesslich nicht just in time und schon gar nicht notwendig. (nach einer Übung von Renate Gebele Hirschlehner, leicht angepasst)

50 Lehrplan 21, zum Beispiel: Die Schülerinnen und Schüler „können einfache Rechtschreibprobleme erkennen und eine passende Lösungsstrategie wählen (z. B. Stamm erkennen, Analogie suchen, Regelwissen aktivieren, nachschlagen)“. (D4 F e) Sie „können Wortschreibungen kritisch hinterfragen und mit dem Schul-Wörterbuch oder mit Nachfragen klären.“ (D4 F f) Sie „können Strategien nutzen, um auch Wörter mit nicht-eindeutiger Laut-Buchstaben-Zuordnung im gedruckten und elektronischen Wörterbuch aufzufinden.“ (D4 E g)

51 Vgl. auch Gallmann in: Duden 2018, S. 43

52 Lotze/Würth 2022, S. 18

53 ebenda

54 Gallmann/Sitta 1996, S. 38 ff.

55 Weitere Prinzipien sind: Das Prinzip der morphematischen Schemakonstanz („Schreib Gleiches möglich gleich!“ Wald – Wälder und nicht *Welder); das semantisch-pragmatische Prinzip („Hebe wichtige Textstellen hervor!“ Grossschreibung bei Eigennamen); das Homonymieprinzip („Schreibe Ungleiches möglichst ungleich!“ Seite – Saite); das ästhetische Prinzip (Vermeide verwirrende Schriftbilder!“ Härchen trotz Haar). Nach Gallmann/Sitta 1996, S. 38; vgl. auch Lotze/Würth 2022, S. 18 f.

56 Lotze/Würth 2022, S. 18

57 In der Fachdidaktik oft als „Lernwörter“ bezeichnet.

58 Meist sind solche Schreibungen historisch-etymologisch erklärbar: „Kaiser“ geht auf ‚Caesar‘ zurück, „Mai“ auf lateinisch ‚Maius‘.

59 Die korrekten Schreibungen lauten: „Das ist voll geil.“ „Louis’ Handy ist kaputt.“

60 Vgl. Stirnemann 2024, S. 210

61 Im Wörterverzeichnis des Amtlichen Regelwerks 2024 werden solche Unterschiede dargestellt, z. B. zu „frei“ S. 216. Solche Angaben können in der Schule genutzt werden.

62 Stirnemann 2024, S. 211

63 Mercier 2020, S. 201 f.

64 Stirnemann 2024, S. 213

65 Mercier 2020, S. 202